von Oesten Baller

Rambos, die von mehreren Schüssen getroffen ihre Angriffe fortsetzen – vor dem Hintergrund dieser Schreckensvision wird derzeit über eine neue Munition für die Polizei diskutiert. Der herkömmlichen Vollmantelmunition fehle die nötige „Mannstoppwirkung“, sie gefährde zudem unbeteiligte Dritte.[2] Die Innenministerkonferenz (IMK) beschloss daher im Juni 1999, die Polizei insgesamt mit einer neu zu entwickelnden Deformationsmunition auszurüsten.

Bislang wird Deformationsmunition in Deutschland nur von der GSG 9 und den Spezialeinheiten der Länder (Sondereinsatzkommandos/ Präzisionsschützenkommandos) eingesetzt. Die mit der allgemeinen Ausrüstung der Polizei mit Deformationsmunition verbundenen Konsequenzen für den polizeilichen Alltag und den „Normal-Fall“ des polizeilichen Schusswaffengebrauchs werden in der Regel nur aus dem Blickwinkel der polizeilichen Taktik beleuchtet.

Als Referenz dient dabei immer wieder ein tragischer Polizeieinsatz in München im November 1998: Im Eingangsbereich seiner Wohnung greift ein Mann die Polizei mit einem Messer an. Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs und erfolglosem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes gibt eine junge Polizeibeamtin aus ca. zwei Metern Entfernung einen Schuss auf den Oberkörper des Angreifers ab, der allerdings ohne die erhoffte Wirkung bleibt. Ein zweiter Schuss durchschlägt den Kopf des Angreifers und trifft seinen dahinter stehenden unbeteiligten Bruder ebenfalls am Kopf. Bei beiden sind die Verletzungen tödlich. Warum hat die Polizistin aus zwei Metern Entfernung nicht auf die Beine gezielt? Warum konnten die beteiligten Beamten nicht wie mehrmals zuvor dem Angriff ins Treppenhaus ausweichen? Der Vorfall wirft Fragen auf, kann aber nicht die Notwendigkeit einer neuen Munition beweisen.

Ein anderes Beispiel spricht gegen den Nutzen von Deformationsmunition: Ein auf frischer Tat angetroffener Bankräuber schoss aus der Deckung seines Fahrzeugs heraus mit einer Pumpgun auf zwei Polizeibeamte. Nur der hohen Durchschlagskraft der Vollmantelmunition war es zu verdanken, dass der Angreifer, der bereits einem Polizisten ins Gesicht geschossen hatte, getroffen werden konnte (mit tödlichem Ausgang) und die beiden Polizisten am Leben blieben.[3] Ein weiterer Fall zeigt, dass auch in Extremsituationen mit der herkömmlichen Munition erfolgreich vorgegangen werden kann. Ein 27 Jahre alter Mann, von einem Ehestreit stark erregt, ersticht auf offener Straße heimtückisch eine Polizeibeamtin. Als er auch ihren Kollegen bedroht, reagiert dieser besonnen und beendet den Angriff erfolgreich mit einem Beinschuss.[4]

Den Beweis zu erbringen, dass die übliche Vollmantelmunition der Polizei im Einsatz gegen Personen unzureichend und Deformationsmunition aus polizeitaktischen Gesichtspunkten besser geeignet sei, war schon 1997 das ausdrückliche Ziel einer Studie der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Polizeitechnik der Polizei-Führungsakademie (PFA). Ihre deutschlandweite Auswertung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs 1994 (1.177 Fälle, davon 37 gegen Personen, 45 gegen Fahrzeuge und 1.095 gegen Tiere) brachte jedoch auch keine verwertbaren Ergebnisse.

Vollmantel- und Deformationsmunition[5]

Standardmäßig ist die deutsche Polizei für den Einsatz der Pistole P6 und der Maschinenpistole MP 5 mit Patronen des Kalibers 9 mm x 19 (9 mm Parabellum) ausgerüstet. Bei dieser Munition handelt es sich um Vollmantel-Rundkopf-Geschosse. Deren volle Ummantelung verhindert, dass sich die Munition bei einem Körpertreffer verformt oder zerlegt. Wegen ihrer hohen Durchschlagskraft gibt die Munition im menschlichen Körper nur einen Teil ihrer Energie (56%) ab.[6] Das Geschoss durchschlägt zwangsläufig den Körper und kann mit einer Restenergie von 44% durch Querschläger oder direkte Treffer weitere Personen gefährden. Die Schadenszone im Körper selbst ist im wesentlichen durch den Schusskanal bestimmt, der ca. einen anderthalbfachen Kaliberquerschnitt hat. Darüber hinaus bildet sich im Körper für Sekundenbruchteile eine Höhle (sog. temporäre Wundhöhle) mit erheblich vergrößertem Durchmesser, in der sich die Munition häufig überschlägt. Verletzungen entstehen primär im Schusskanal, in dem das Gewebe zerrissen oder zertrümmert wird. Aufgrund der begrenzten Geschwindigkeit der Kurzwaffenmunition bei der Verwendung in den üblichen Waffen von ca. 355 m/s hält elastisches Gewebe (insbesondere Blutgefäße) dem Druck in der temporären Wundhöhle häufig stand, d.h. es kommt nicht zu Zerreißungen[7] mit der Gefahr starker innerer Blutungen.

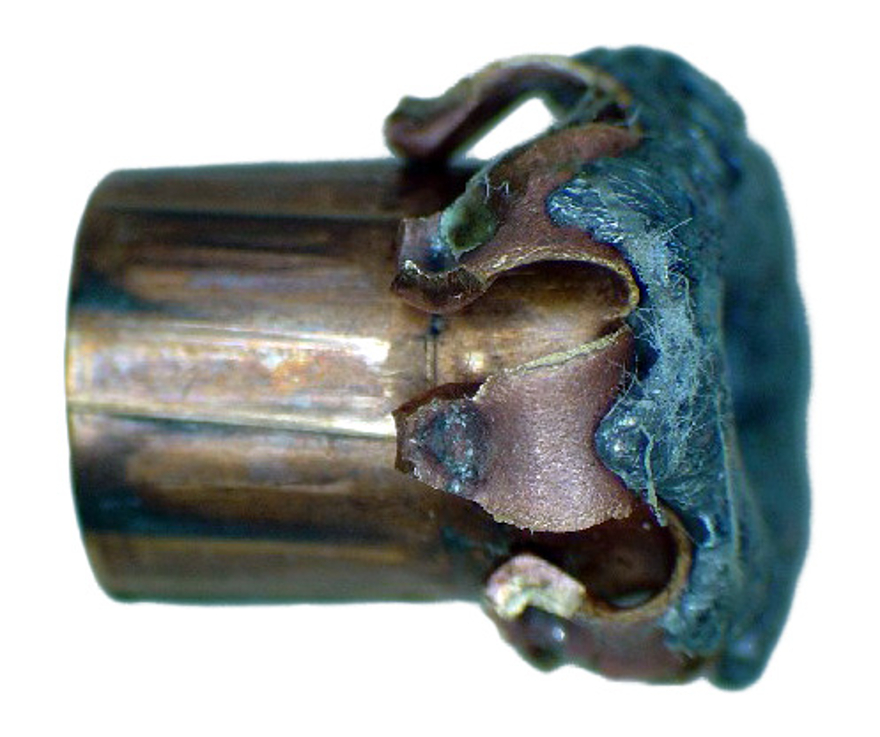

Deformationsgeschosse verformen sich unmittelbar beim Auftreffen auf den menschlichen Körper. Es fehlt damit der für die Vollmantelmunition typische enge Schusskanal; vielmehr bildet sich kurz nach dem Eindringen des Geschosses die temporäre Wundhöhle. Der Umfang des Aufpilzens des Projektils ist von der konkreten Geschosskonstruktion abhängig und kann ein Mehrfaches des ursprünglichen Kalibers betragen. Je stärker die Munition aufpilzt, desto größer ist die Energieabgabe im Körper, die bei der existierenden Munition zwischen 71% und 100% liegt.[8] Wegen der erhöhten Energieabgabe verläßt die Munition den Körper entweder mit erheblich verminderter Restenergie oder sie bleibt stecken. Der Verletzungsbereich ist bei der Deformationsmunition signifikant größer, weil im Verhältnis zur Vollmantelmunition sowohl der Schusskanal als auch die temporäre Wundhöhle einen bis auf das Doppelte vergrößerten Durchmesser aufweisen können und zudem durch die höhere Energieabgabe irreversible Schädigungen des Gewebes wahrscheinlicher sind, die dessen chirurgische Entfernung bis hin zur Amputation von Gliedmaßen nach sich ziehen können. Aufgrund des größeren Volumens des Einwirkungsbereichs steigt unzweifelhaft die Wahrscheinlichkeit, dass zentrale Blutgefäße getroffen werden, was auch bei Schüssen ins Bein das Risiko des Todes durch Verbluten erhöht. Diese Schlussfolgerung wird von den Befürwortern der Deformationsmunition gerne verschwiegen.

Freilich sind nicht alle Deformationsgeschosse gleich. Derzeit auf dem Markt befindlich sind folgende:[9] von Dynamit Nobel die Typen Action 1 und Action 3, von MEN Elisenhütte das Geschoss Quick Defense = QD 1 und von Hirtenberger das Geschoss EMB. Action 1, QD 1 und EMB sind von der Wirkung her sehr ähnlich. Die Energieabgabe im menschlichen Körper liegt aufgrund einer deutlichen Aufpilzung bei fast 100%, so dass diese Munition der obigen Beschreibung weitgehend entspricht. Der einzige beachtliche Unterschied besteht darin, dass bei Action 1 die Aufpilzung gefranst ist und sich Teile ablösen können. Durch diese Splitterbildung entsteht ein zusätzliches Verletzungspotential, über das sich einschlägige Veröffentlichungen ausschweigen. Im Gegensatz zu den beschriebenen Typen weist die Munition Action 3 gegenüber der Vollmantelmunition zwar eine erhöhte Energieabgabe (71% gegenüber 56%) auf,[10] erhöht jedoch das Verletzungs- und Tötungsrisiko nicht signifikant, weil sie nicht aufpilzt und somit der Querschnitt von Schusskanal und Wundhöhle kaum vergrößert wird. Die Sondereinheiten der Berliner Polizei haben wegen der Splitterbildung die Action 1-Munition abgeschafft und setzen mit ihren Pistolen SIG 226 (SEK) und Glock 26 (Personenschutz) die Munition QD 1 ein; in Brandenburg wird Action 1-Munition verwendet.

Die kluge Mär von den Dumdumgeschossen

Die Deformationsmunition wird zuweilen mit den Dumdumgeschossen gleichgestellt, deren Einsatz völkerrechtlich unzulässig ist.[11] Der Begriff bezeichnete ursprünglich nur Geschosse, die Ende des 19. Jahrhunderts in einer Waffenfabrik in Dumdum bei Kalkutta hergestellt wurden. Später wurde daraus ein Gattungsname für alle Munitionsarten, die sich bei einem Treffer zerlegen oder verformen. Wegen der verheerenden Wirkung der in den britischen Kolonialkriegen eingesetzten ursprünglichen Dumdummunition verbot Art. 22 der Haager Konvention von 1899 „den Gebrauch von Geschossen, die sich im menschlichen Körper leicht ausdehnen oder plattdrücken, so wie Geschosse mit hartem Mantel, bei denen der Mantel den Kern nicht ganz bedeckt oder mit Einschnitten versehen ist“. Dieses ausdrückliche Verbot von Deformationsgeschossen wurde in Art. 23 der Haager Landkriegsordnung von 1907 verallgemeinert auf „den Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, unnötig Leiden zu verursachen“.

Auch wenn das Kriegsvölkerrecht nicht unmittelbar auf die innerstaatliche Ausübung hoheitlicher Gewalt anwendbar ist, macht ein Vergleich trotzdem Sinn, weil der Sinngehalt der internationalen Regelungen mit dem innerstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verwandt ist. Das Völkerrecht wirft also die Frage auf, ob mit der allgemeinen Einführung von Deformationsmunition nicht im wahrsten Sinne über das Ziel hinausgeschossen wird, weil die Wirkung auf den Betroffenen außer Verhältnis zum Anlass des Schusswaffengebrauchs steht und somit unnötige Leiden verursacht.

Vorgaben für die neue Deformationsmunition

Die Antwort hierauf ist abhängig von der tatsächlich eingesetzten Deformationsmunition. Da diese derzeit erst entwickelt wird, kann nur eine vorläufige Aussage aufgrund der technische Vorgaben erfolgen. Letztere finden sich im Entwurf (Stand: Oktober 1999) einer Technischen Richtlinie für eine Patrone 9 mm x 19, schadstoffreduziert, die unter der Redaktion des polizeitechnischen Instituts der PFA vom Unterausschuss Führungs- und Einsatzmittel des Arbeitskreises II der IMK vorgelegt wurde. Die erwähnten Munitionshersteller Dynamit Nobel, MEN Elisenhütte und Hirtenberger stehen bei der Entwicklung neuer Geschosse auf der Basis dieser vorläufigen Richtlinie kurz vor der Zertifizierung durch das Beschussamt in Ulm. MEN wirbt bereits für ein neues Geschoss QD P.E.P (Quick Defence Polizei-Einsatz-Patrone).

Laut IMK-Beschluss vom 11.6.1999 muss die Munition folgende Forderungen erfüllen: geringe Gefährdung Unbeteiligter, geringe Abprallgefahr, große Energieabgabe auf Weichziele zur Erzeugung der Angriffs- und Fluchtunfähigkeit, keine Splitterbildung und ausreichende Wirkung beim Beschuss von Hartzielen und Fahrzeugreifen. (Der Begriff „Weichziel“ – im Klartext: Menschen – dürfte gute Aussichten auf einen vorderen Platz bei der Auswahl von Unwörtern haben.)

Hinsichtlich der durch Gelatinebeschuss festzustellenden endballistischen Wirkung auf unbedeckte und bedeckte „Weichziele“ sind nach der Richtlinie folgende Kriterien zu erfüllen: Eindringtiefe minimal 20 cm, maximal 30 cm; Energieabgabe maximal 60 Joule/cm (über eine Strecke von mindestens 5 cm sind mindestens 30 bzw. 20 Joule/cm zu erreichen); keine Geschosszerlegung, Restmasse größer als 98%. Ferner muss das Geschoss 4 Bleche durchschlagen und beim Beschuss eines Reifens ein Loch mit einem Durchmesser von 4 mm stanzen.

Diese Vorgaben stimmen weitgehend mit den Daten der beschriebenen Action 1-Munition überein. Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen können eine hohe Energieabgabe und eine begrenzte Eindringtiefe nur durch entsprechende Aufpilzung des Geschosses erreicht werden auf Kosten eines erhöhten Verletzungs- und Tötungsrisikos.

Rechtliche Bewertung

Befürworter der Einführung von Deformationsmunition neigen zur Vereinfachung des (verfassungs-)rechtlichen Dilemmas eines jeden Schusswaffeneinsatzes der Polizei. Am häufigsten werden drei Argumente genannt: 1. Die Angriffs- oder Fluchtunfähigkeit eines Straftäters sei – auch zum Eigenschutz der Polizeibeamten – schnellstmöglich zu bewirken. 2. Bei Einsatz einer Munition mit ausreichender Mannstoppwirkung könne in der Regel auf weitere Schüsse verzichtet werden, wodurch die Gefährdung des Betroffenen sinke 3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlange eine Minimierung der Umwelt- bzw. Drittgefährdung, was nur durch eine hohe Energieabgabe im Körper des Betroffenen und eine zu minimierende Restenergieabgabe erreicht werden könne. Alle vorgebrachten Argumente haben zweifelsohne ihre Berechtigung, was freilich nicht ausschließt, sie kritisch zu durchleuchten.

Ungenau ist schon die Grundannahme des ersten Arguments, der Schusswaffengebrauch richte sich nur gegen gefährliche Angriffe eines Straftäters. Zwar regeln die Polizei- und Zwangsgesetze von Bund und Ländern einheitlich die Zulässigkeit des Schusswaffengebrauchs, wenn es um die Verhinderung schwerer Straftaten geht, die entweder ein Verbrechen oder ein Vergehen unter Mitführung von Schusswaffen oder Explosivmitteln darstellen. In den meisten Bundesländern kann die zu verhindernde Tat auch ein sonstiger gegenwärtiger Angriff auf Leben oder Gesundheit eines Dritten oder eines im Einsatz befindlichen Polizeibeamten sein. Allerdings ist für die Beurteilung des Anlasses für den Schusswaffengebrauch die Vorstellung des handelnden Polizeibeamten maßgeblich, der sich im Eifer des Einsatzes auch irren kann. Zum anderen kann auch der Angreifer selbst zu Unrecht einen Angriff annehmen, gegen den er sich verteidigen will. Obwohl in beiden Fällen objektiv keine Straftat vorliegt, ist der vermeintliche oder tatsächliche Angreifer dem Risiko der Tötung ausgesetzt.

Die Verhinderung schwerer Straftaten ist jedoch nicht der einzige mögliche Anlass eines polizeilichen Schusswaffengebrauchs. Dessen Zweck kann auch die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs sein, sei es, dass eine Person, die einer erheblichen Straftat verdächtig ist, festgenommen werden soll, sei es, dass unter der gleichen Voraussetzung ein tatverdächtiger Ausbrecher in den amtlichen Gewahrsam zurückgeführt werden soll. Schließlich kann Anlass des Schusswaffengebrauchs auch die Wiederergreifung eines verurteilten Ausbrechers aus dem Strafvollzug bzw. die Verhinderung eines Ausbruchs sein. In der offiziellen Statistik[12] der IMK für die Jahre 1988-1997 lassen sich 69% der auf die polizeirechtlichen Vorschriften gestützten Fälle des Schusswaffengebrauchs gegen Personen den zuletzt genannten Anlässen zuordnen. Bezieht man die unter Notwehr/Nothilfe eingestuften Fälle mit ein, die tendenziell dem Anlass der Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs zuzuordnen sind, so umfassen die auf den staatlichen Strafanspruch zurückzuführenden Fälle immerhin noch knapp ein Viertel aller Anlässe. Abgesehen vom Anlass der Wiederergreifung eines verurteilten Straftäters ist zunächst festzuhalten, dass es sich in allen Fällen nicht um einen Schusswaffengebrauch gegen Straftäter, sondern gegen Verdächtige handelt. Die in internationalen Menschenrechtspakten und als fester Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips im Grundgesetz verbriefte Unschuldsvermutung verbietet es, gegenüber einem lediglich Verdächtigen Maßnahmen zu ergreifen, die in ihrer Wirkung einer Strafe, die den rechtskräftigen Nachweis einer Schuld verlangt, gleichkommen.

Ob es überhaupt mit der Unschuldsvermutung vereinbar ist, einen Verdächtigen durch den Einsatz der Schusswaffe dem Risiko der Tötung auszusetzen, ist fraglich. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte schon 1975 fest, dass vom Schusswaffeneinsatz „überhaupt abzusehen ist, wenn die allein erfolgversprechende Zwangsmaßnahme in keinem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht. Der Schusswaffengebrauch zum Zwecke der Wiederergreifung eines flüchtigen Rechtsbrechers, gegen den wegen eines Verbrechens oder Vergehens ein Haftbefehl erlassen wurde, ist deshalb nur dann gerechtfertigt, wenn von diesem aktuell noch eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht.“[13] Wenn also der Schusswaffengebrauch allein zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs schon unzulässig sein soll, dann ist erst recht eine Erhöhung des Verletzungs- und Tötungsrisikos durch Einsatz von Deformationsmunition ausgeschlossen.

Das zweite Argument steht unter der Prämisse, dass beim Schusswaffengebrauch nach jedem einzelnen Schuss innegehalten und die Erforderlichkeit eines weiteren Schusses überprüft wird. Ob dies in der Realität so ist, lässt sich oft nicht klären: Schutzbehauptungen der Beamten, die sich auch gegenüber einem möglichen strafrechtlichen Vorwurf verteidigen müssen und dürfen, sind nicht auszuschließen. Von 37 Fällen des Schusswaffengebrauchs gegen Personen 1994 wurde in 13 Fällen durch einen Schuss mit herkömmlicher Munition der Angriff beendet. In 22 Fällen (davon einer mit Action 1-Munition) wurde ein- bis dreimal nachgeschossen – in sechs dieser Fälle war der Angriff jedoch schon nach dem ersten Schuss beendet. In den übrigen Fällen gaben die Beamten an, dass der Angriff nach dem ersten Schuss fortgesetzt wurde. Wenn einmal die rechtliche und individuelle Hemmschwelle überschritten ist, dürfte eine mehrmalige Schussabgabe kein Einzelfall sein. Vermutlich nicht ganz untypisch ist ein jüngst vor dem Bundesgerichtshof verhandelter Fall: Ein Polizeibeamter verfolgte einen Mann, den er einer gerade geschehenen Vergewaltigung verdächtigte, und gab dabei vier Schüsse aus naher Entfernung ab. Einer traf in Hüfthöhe, einer im Rücken und zwei im Kopf; jeder der drei letzten hätte für sich tödlich gewirkt.[14] Auch der „Fall Zurwehme“, bei dem Polizeibeamte am 27. Juni 1999 einen harmlosen Wanderer erschossen, den sie für einen gefährlichen Ausbrecher hielten, zeigt, dass Stress und Angst[15] häufig den polizeilichen Schusswaffengebrauch begleiten.

Das dritte Argument schließlich, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Minimierung der Gefährdung Unbeteiligter die Einführung der Deformationsmunition geradezu fordere, ist eher zweischneidig. Dass der Einsatz der Schusswaffe unzulässig ist, wenn dadurch Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden, gehört zu den unverrückbaren allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Schusswaffengebrauchs. Verfassungskonform kann dieser Grundsatz nur so ausgelegt werden, dass nur geschossen werden darf, wenn eine Gefährdung Unbeteiligter weitestgehend ausgeschlossen ist. Die Regelungen aller Bundesländer (Ausnahme Berlin[16]) lassen eine Gefährdung Unbeteiligter nur zu, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr unvermeidbar ist. Eine Konsequenz aus dem Einsatz einer Munition, die die Umwelt weniger gefährdet, könnte sein, dass häufiger geschossen wird, wenn diese entscheidende rechtliche Barriere wegfällt.

Eine allgemeine Ausrüstung der Polizei mit einer Munition, die zu einer erheblich größeren Gefährdung und so zu einer größeren Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Risikos für den Betroffenen führt, ist mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit schwerlich in Einklang zu bringen. Angesichts des hohen Stellenwerts des menschlichen Lebens kann ein solches Risiko nur in den extremen Ausnahmesituationen in Betracht kommen, in denen die beabsichtigte Tötung eines Menschen in einer rechtlich kaum lösbaren Güterabwägung unabdingbar ist. Im Prinzip darf also eine Deformationsmunition, die den derzeit auf dem Markt befindlichen Typen entspricht, nur unter den Voraussetzungen gegen Menschen eingesetzt werden, in denen nach den gesetzlichen Regelungen und einer verfassungskonformen Abwägung des Einzelfalls ein finaler Rettungsschuss für zulässig gehalten wird.

Oesten Baller ist Professor für öffentliches Recht am FB 3 (Polizeivollzugsdienst) der FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin.

[1] Der Firma Dynamit Nobel AG und dem Polizeitechnischen Institut der Polizei-Führungsakademie danke ich für die Überlassung von internen Dokumentationen. Wertvolle Informationen verdanke ich auch einem Gespräch mit Mitarbeitern der Berliner Sondereinheiten (SEK/PSK, LKA 63). Soweit technische und (wund-)ballistische Ausführungen im Text nicht gesondert belegt sind, stammen sie aus diesen Quellen.

[2] Dicke, W.: Das doppelte Risiko, in: Deutsche Polizei 1999, H. 1, S. 6-9

[3] Deutsche Polizei 1999, H. 2, S. 4f.

[4] Süddeutsche Zeitung v. 29.2.2000

[5] grundlegend Sellier, K.; Kneubuehl, B.: Wundballistik und ihre ballistischen Grundlagen, Berlin 1992

[6] Damm, H.-R.: Waffen und Munition für die Polizei, in: Schriftenreihe der PFA 1996, H. 3, S. 103-116 (107); nach Industrieangaben beträgt die Energieabgabe nur ein Drittel.

[7] Allmannsberger, O.: Mythos „Mannstoppwirkung“ – welche Munition ist die richtige?, in: Hessische Polizeirundschau 1999, H. 7, S. 15-19 (16)

[8] Damm a.a.O. (Fn. 6), S. 107

[9] hierzu Dicke a.a.O (Fn. 2); Erbinger, M.; Wilhelm, R.: Aller guten Dinge sind drei, in: Deutsches Waffen-Journal 1999, H. 12, S. 1962-1967

[10] Damm a.a.O. (Fn. 6)

[11] vgl. zum Folgenden Sellier; Kneubuehl a.a.O. (Fn. 5), S. 46, 47, 53-57, 170-173; zur Geschichte: Spiers, E.M.: The Use of the Dum Dum Bullet in Colonial Warfare, in: The Journal of Imperial and Commonwealth History, 1975, No. 4, pp. 3-13

[12] vgl. hierzu Pütter, N.: Polizeilicher Schußwaffengebrauch. Eine statistische Übersicht, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 62 (1/99), S. 41-51 (insbesondere Tabelle 2, S. 45)

[13] Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, Bd. 26, S. 99 (102)

[14] s. Neue Juristische Wochenschrift 1999, H. 34, S. 2533

[15] So begründete die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die beiden Polizeibeamten, vgl. Greiner, A., in: Die Polizei 2000, H. 2, S. 46

[16] § 9 Abs. 2 UZwG Berlin, der eine Ausnahme auch beim Einsatz der Schusswaffe gegen Personen in einer Menschenmenge zulässt, ist verfassungskonform ebenfalls im Sinne der insofern übereinstimmenden Regelung in allen anderen Bundesländern auszulegen.

Bibliographische Angaben: Baller, Oesten: Neue Munition für die Polizei. Eine von Schein-Sachzwängen dominierte Diskussion, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 65 (1/2000), S. 70-78

You may also like

-

Warum Abolitionismus? Theorie und Praxis einer nicht neuen Bewegung

-

Nachruf auf Biplab Basu: Solidarity is a weapon!

-

Biometrische Gesichtserkennung – Technologischer Solutionismus für mehr „Sicherheit“

-

Der Umgang mit Vorwürfen: Polizeiliche Reaktionen auf Anschuldigungen

-

Polizei und technische Innovationen: Hoffnungen und Gefahren der „Polizei der Zukunft“